新蔵物語

創業以来、開拓者精神をもって酒造りに勤しんできた梅乃宿。 清酒を巡る環境が大きく変化する中、ブランドコンセプトである 「新しい酒文化を創造する蔵」を体現すべく奮闘してきた「蔵」を巡るものがたり。

新蔵ものがたり 第2回

原点回帰で吟醸酒を醸す

「たたむかと思った蔵なら、俺にやらせてくれ」、と手を挙げた暁のことを少し紹介しておきましょう。

三代目の養子として暁が吉田家に入ったのは、大学を卒業した1971年(昭和46年)。大手銘柄が人気を博し地方の酒蔵が造る酒が衰退していったこと、その中で生き残りをかけて梅乃宿が桶売りに舵を切ったことなど、清酒業界と梅乃宿がまさに激動した時期でした。

「しもた。早まった」。吉田家に入ってほどなく、決算書を見て蔵の苦しさを実感した暁は思わず口にしていました。「奈良でいい酒を醸す蔵やから大丈夫と聞いて来たのに。はしごを外された気分や」。吉田家に入ったのは間違いだったかという思いが、脳裏をよぎったのです。

「しもた。早まった」。吉田家に入ってほどなく、決算書を見て蔵の苦しさを実感した暁は思わず口にしていました。「奈良でいい酒を醸す蔵やから大丈夫と聞いて来たのに。はしごを外された気分や」。吉田家に入ったのは間違いだったかという思いが、脳裏をよぎったのです。

しかし暁には、明るさと前向きな資質、そして商売の機をとらえる勘のようなものが備わっていました。「たたむかと思った蔵なら、俺にやらせてくれ」と発言したのも、新しいものを積極的に取り入れ、大変な道であってもいとわず、誰もやっていないことに取り組むことを良しとする暁の性格を思うとうなずけます。

ただし、手を挙げた時点で暁に具体的な勝算があったわけではありませんでした。それでも、桶売り以前のような「自社ブランドへの回帰」が必須だという思いだけは強く抱いていたのです。

まさにそんなおりのこと。「吟醸酒造りを手掛けてみないか」という声がかかったのです。

当時はまだ、吟醸酒という言葉が世間に知られていない時期。それでも、吟醸酒にこだわる主人のいる店は存在し、通をうならせていました。各地の吟醸酒を飲ませる神戸の「吟醸」もその1つで、主人・計倉幸雄(とくらゆきお)さんから吟醸酒造りを勧められたのです。三代目のいとこが、一足先に吟醸酒造りを行っていて、ノウハウを学べることも暁の背中を押しました。酒米は、大阪で「竹翠」という銘柄を仕込んでいた竹綱酒蔵から分けてもらえることになりました。

その米というのが、当時、幻とまでいわれた岡山産の「備前雄町」でした。

雄町は大粒で心白が大きく、「品評会で入賞するには雄町でないと」とまで言われたこともある日本酒醸造に好適な酒米です。ただ、約1.8mと大きく成長するため風に弱く、栽培に手間がかかることから生産量が減少。当時、雄町の生産量は年間わずか1,500俵ほどで、雄町を取り扱えたのは大阪の竹綱酒造など全国でも数軒の酒蔵に限られていました。

まさに渡りに船といった形で、自社ブランドへの回帰を考えていた暁の手元に必要なピースがそろったのです。減少こそすれ大手メーカーへの桶売り契約が1986年(昭和61年)まで残っていたこともあり、この収益があるうちにと吟醸酒造りへの挑戦を開始。「お客さまが受け入れてくれるか」を探りながら約3年の試行錯誤を重ね、1979年(昭和54年)に吟醸酒の本格醸造に打って出たのです。

まさに渡りに船といった形で、自社ブランドへの回帰を考えていた暁の手元に必要なピースがそろったのです。減少こそすれ大手メーカーへの桶売り契約が1986年(昭和61年)まで残っていたこともあり、この収益があるうちにと吟醸酒造りへの挑戦を開始。「お客さまが受け入れてくれるか」を探りながら約3年の試行錯誤を重ね、1979年(昭和54年)に吟醸酒の本格醸造に打って出たのです。

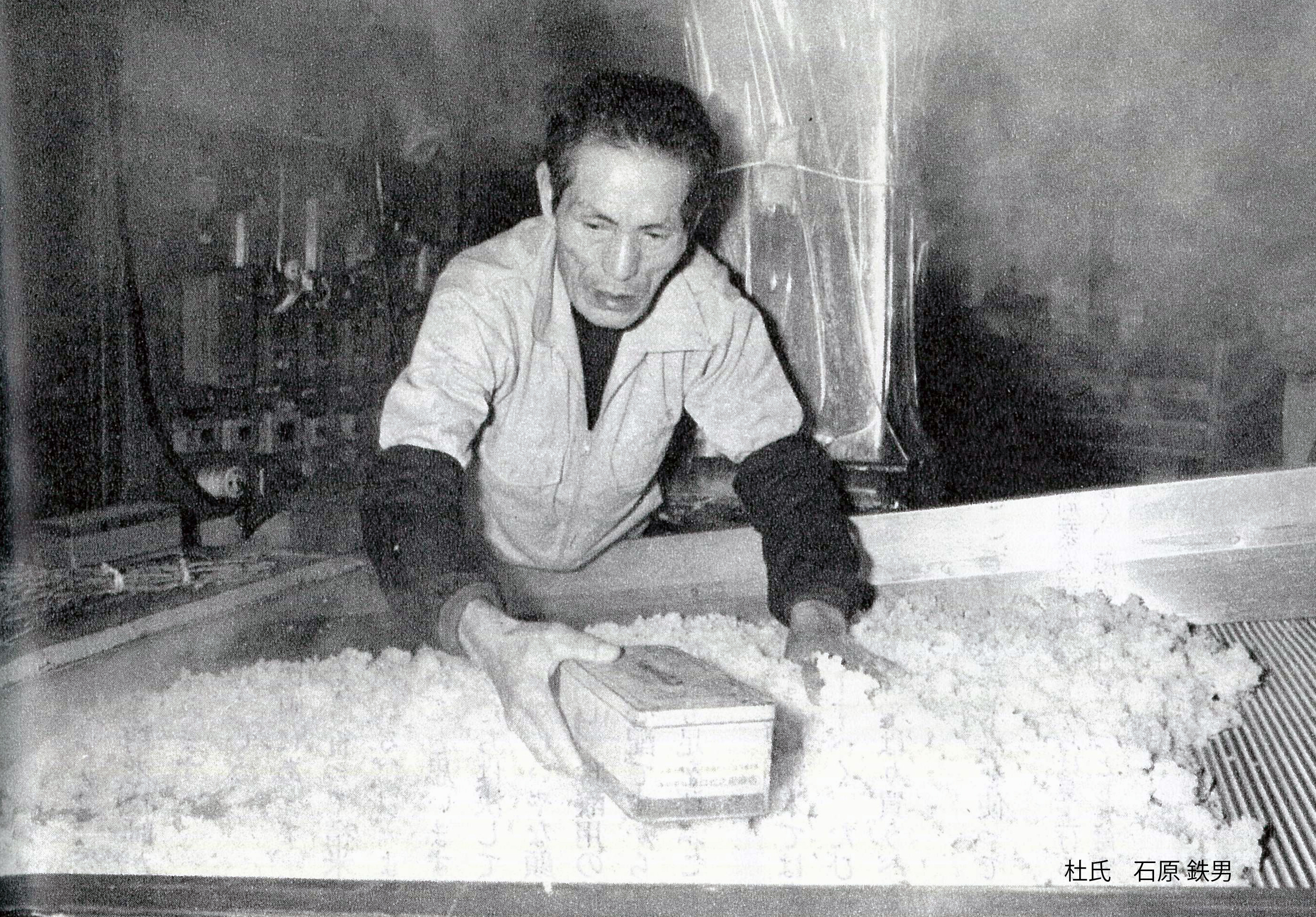

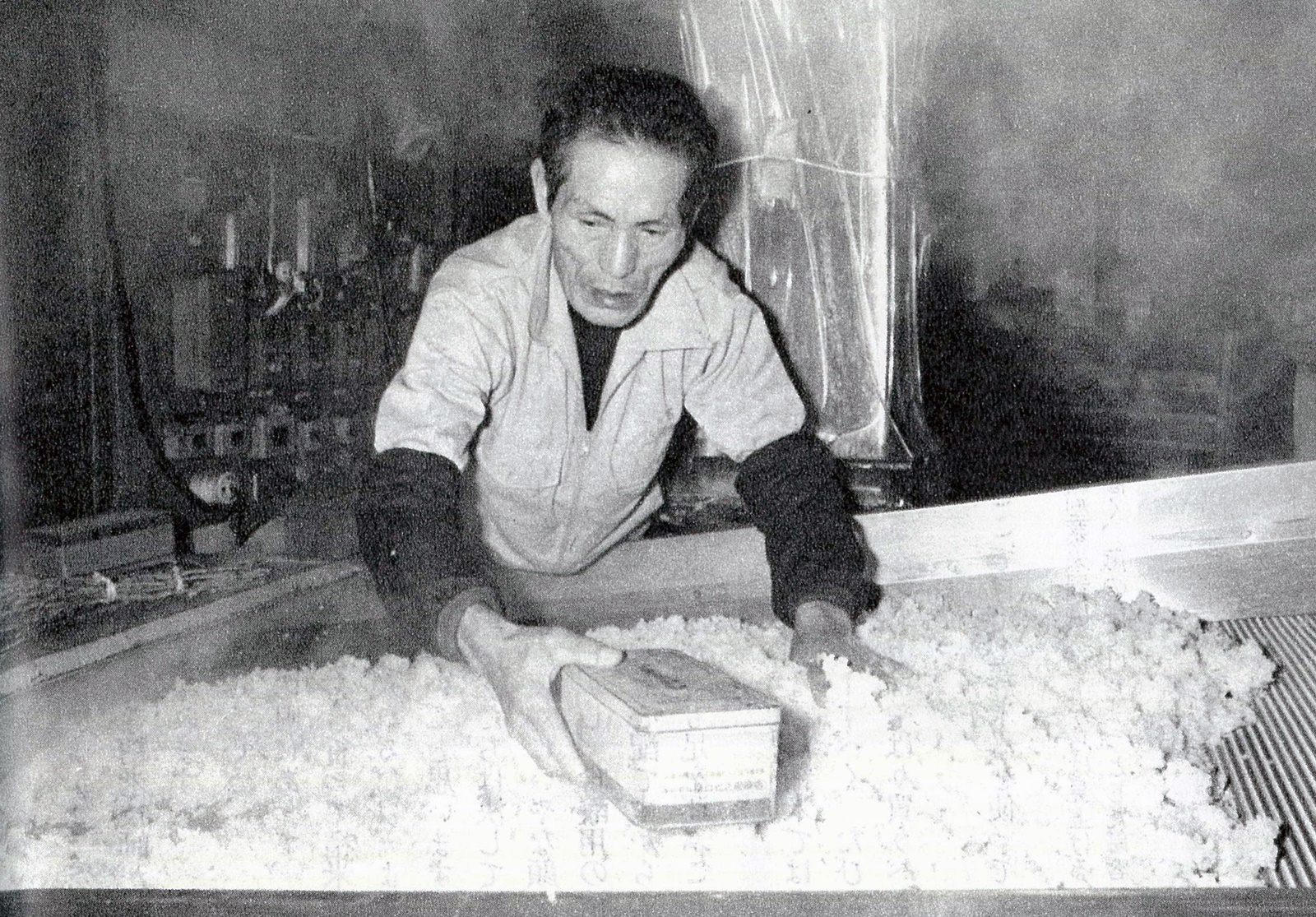

桶売りに軸足を置いていた間も、品質に重きをおいてきた梅乃宿では、新酒鑑評会用に吟醸酒を製造していました。当時、梅乃宿の杜氏を務めていたのは、「但馬杜氏といえば石原」といわれたほどの名杜氏・石原鉄男です。このことも、自社ブランド中心の吟醸酒造りの追い風になりました。

東京でブーム。「梅乃宿詣で」の危うさ

「情報発信をするなら東京」と考えた暁は、東京の酒屋・問屋を紹介してもらい酒販店への営業を始めます。一人ビジネスホテルに泊まり、靴をすり減らしながら梅乃宿の酒を携えて酒販店を回りました。こうした地道な営業を後押しするように、毎年吟醸酒の品評会を仕掛けていた「特選街」という雑誌に「新進気鋭の吟醸蔵」として梅乃宿が取り上げられます。本格醸造を開始した翌年のことでした。

吟醸酒ブームに火が付きはじめた時期も重なり、こうして梅乃宿の「備前雄町 純米大吟醸」や「紅梅 純米吟醸」は東京でブームを巻き起こします。「雄町の大吟醸がほしい」と直接買い付けを求め、多くの東京の酒販店が蔵見学に訪れ、その様子は「梅乃宿詣で」といわれたほどでした。やがて東京での流行がUターン現象のような形で地元に伝わり、地元の蔵や酒販店からも注目されるようになります。吉田家では、交渉に訪れた皆さんを飲食でもてなし、その中には美人と評判の高い暁の妻である専務や、暁の娘であり後に五代目となる佳代の姿もありました。幼稚園に通うほどに成長していた佳代は、子どもながらにお酌をしたことや、大人たちにたいそうかわいがられたことをよく覚えているといいます。

同じ頃、蔵でも挑戦が続いていました。

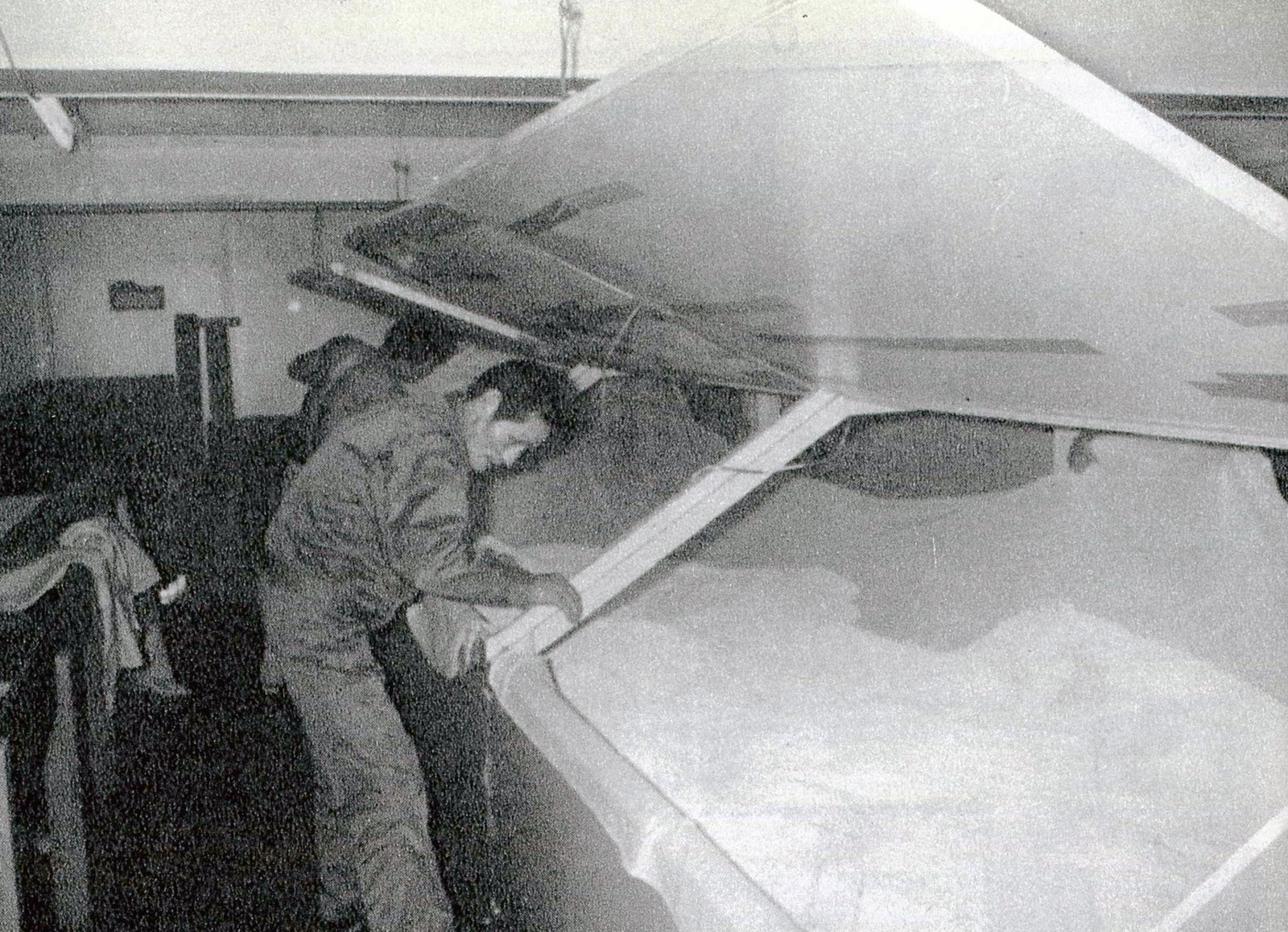

桶売り用の醸造酒と違い、吟醸酒造りは緻密な温度管理が必要です。現在ならタンクの温度管理はセンサーで簡単に行えますが、当時の設備では人がチェックすることが必須です。新たに設備投資した吟醸専用の蔵で、夜中も交代で番をする蔵人の姿が絶えることはありませんでした。

さらに、出来上がった吟醸酒は冷蔵設備で貯蔵しなければなりません。資金繰りの厳しさを考えると、自社で設備を整えるのは困難です。そこで引受先を探し、何とか農協の冷蔵倉庫を借りることができました。政府による減反政策で、米の備蓄倉庫に余剰があったのです。

蔵と吉田家のこうした奮闘もあって「奈良に梅乃宿あり」と東京で大ブームを巻き起こしていった梅乃宿。接待を受けたり、「梅乃宿のお酒をうちで扱いたい」と好意的な声をかけられたりし、吟醸酒造りは軌道に乗ったかに見えたのですが、暁の顔は晴れませんでした。

「これは単なるブーム。梅乃宿の味が実際に受け入れられているわけじゃない」という印象を拭えず、危機感が頭を離れることはなかったのです。「『うちだけが扱っているという付加価値』をつけるために、小売店同士が囲い込みをしようと競っているに過ぎない。ちやほやされるのは最初だけ。いつかほかされたら生き残っていけない」。

ではどうするべきか。暁に新たな決断が迫られました。吟醸酒は売れてはいたものの、手間がかかるため大量生産はできません。また、良質な吟醸酒を醸すにはいい材料が欠かせず、元手もかかります。資金繰りの厳しさは相変わらずで、梅乃宿の借入金が減る兆しはまったく見えないままでした。

撮影=猪井貴志 関西小さな旅No.2(山と溪谷社)

撮影=高島不二男 月刊 居酒屋 1986年2月号(柴田書店刊)